子どもがプロサッカー選手を目指す場合、数多くある少年サッカーチームから小学生年代を過ごすチームをどのように選ぶと最も効果的なのかということについてまとめたいと思います。

プロサッカー選手を目指す小学生にとって良いチームとは?

プロサッカー選手を目指す子どもにとってサッカーの環境はとても大切です。仮に小学校入学と同時にサッカーチームに入ってサッカーを本格的に始めた場合には、小学生年代の6年間という時間を過ごすというのはもちろんですが、その後の進路についても実はどのようなチームで過ごすかというのが大きく左右することが多いのが実情です。

まず、良いチームとは、

- 良いコーチ

- 良いチームメイト

- 良い練習環境

- 良い対戦相手

ということを満たすと定義するとした場合、プロサッカー選手を目指す子どもにとっては何をもって「良い」ということになるのでしょうか?それは当たり前のことかもしれませんが、

ポイント

よりプロに近づくチームかどうかが良いチームかどうかである

ということになります。

大前提として小学生年代での可能性は未知数であり無限ですし、プロになるためには個々人の実力次第ですので、どのチームに入るかということだけが重要なわけではありませんし、逆にどのようなチームに入っても本人の頑張り次第でプロになる可能性はあるわけです。その上でここでのポイントは「少しでもプロに近づいやすい」チームという点で書きたいと思います。

プロから逆算して考えることが重要

プロに近づきやすいということを考える上でまず最初にイメージしておくべきことは、

ポイント

プロから逆算して考える

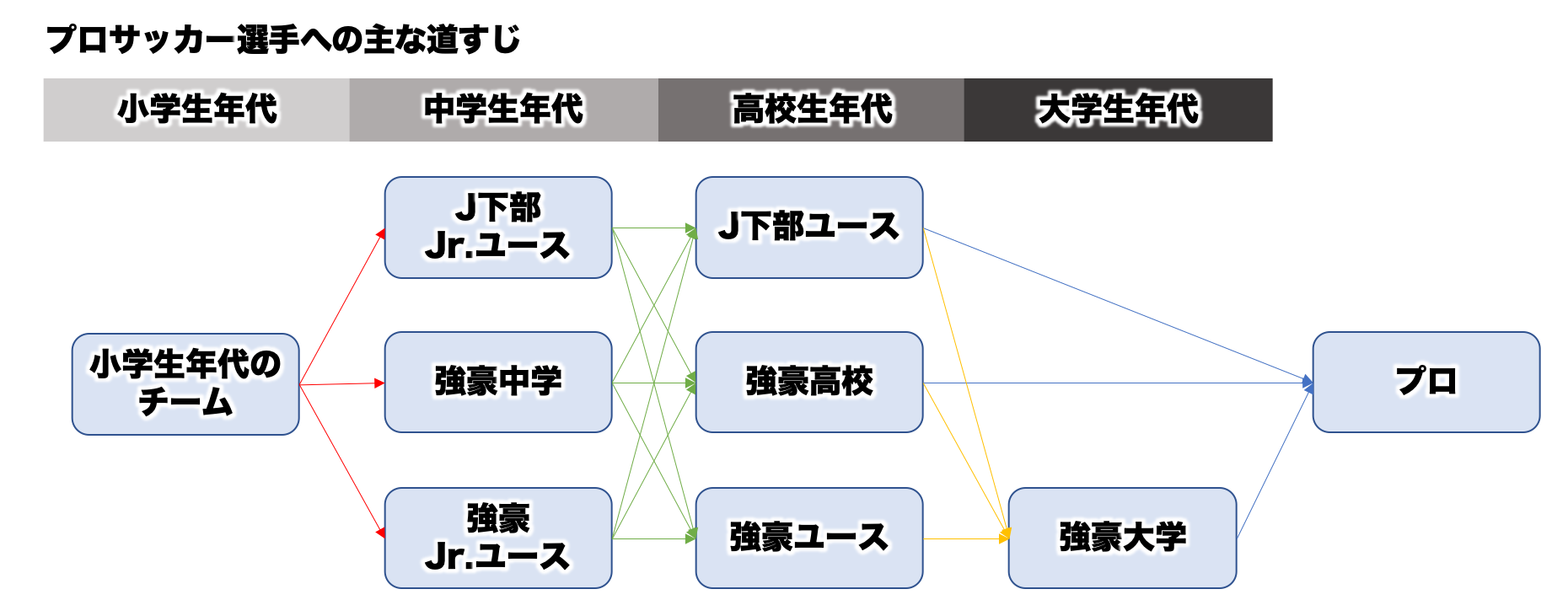

ということになります。つまり、プロになるためにはどのようなルートがあるのか、またどのようなを辿ることが一番近道なのか、それを理解する必要があり、その上で小学生年代のチームをどのように選ぶかということが重要になります。まず、プロになるためには当たり前かもしれませんがプロのチーム(ここではJリーグのチーム)からスカウトされる必要があります。プロのチームからスカウトされるためには、

- Jリーグアカデミーのユースチーム(J下部ユース)からのトップチームへの昇格

- 全国上位の強豪高校や強豪大学で活躍してJリーグのクラブより声がかかる

の2択と考えて間違いありません。もちろん、可能性としては他にもあるのですが、この2点と比べるとかなり少ないケースとなるため、小学生年代のチームを選ぶという点においては、この2点を意識しておけば良いと考えています。

参考として、下記はJリーグの公式サイトである「J.LEAGUE.jp」での2019年の記事を引用したものとなりますが、

182名の前所属の内訳をみると、高校からが24人、ユースからが56人、大学からが95人、その他(他リーグからの加入など)が7人だった。大卒選手の割合が最も高いという結果となったが、これをリーグ別に細分化すると、その比率は変わってくる。J1では高校が11人、ユースが21人、大学が14人でユース出身者が最も多く、J2では高校11人、ユース31人、大学が35人、その他が1人という結果だった。J3は高校2人、ユース4人、そして大学は46人、その他が6人で、ほとんどの選手が大卒選手となっている。

引用元:今年はどのチームからプロ選手が生まれたのか?Jリーグ新人研修に参加した選手の出身チームをぜんぶ見てみました。【Jリーグ】

つまり、プロになるためには、

- J下部ユース

- 強豪高校

- 強豪大学

のいずれかからということが示されていると思います。なお、上記Jリーグ公式サイトの記事を見ると分かるのですが、ユースと記載されているのはJ下部ユースのことを指し、高校、大学というのは全国上位の一部の学校ということが分かります。また、J1、J2、J3の間、特にJ1とJ3の間では出身割合(J下部ユース、強豪大学、強豪高校)が大きく異なるのですが、いずれにしてもJ1、J2、J3の全てをプロとした場合にはこれらのいずれかよりプロになるということが一般的ということになります。

ということで、ここからさらに逆算して行き、中学生年代、小学生年代はどのようなチームを選ぶと良いかという点を考えていく事になりますが、そのためのものとして「プロサッカー選手への主な道すじ」を図で整理しましたので、これをベースにして小学生年代でのチームの選び方について整理して行きたいと思います。

小学生年代で選ぶべきチームはどのようなものか?

上図「プロサッカー選手への主な道すじ」にも示しましたが、プロから逆算していくことが重要であり、小学生年代の次の年代である中学生年代を意識すべきということになります。つまり、中学生年代に、

- J下部Jr.ユース(Jリーグ下部組織であるアカデミーのジュニアユース)

- 強豪Jr.ユース(Jリーグ所属のクラブではないが県や地域の上位のジュニアユース)

- 強豪中学(主に私立であることが多いが、毎年のように全国上位に入るような学校)

により入りやすいチームを小学生年代に選ぶと良いという事になります。

ただ、どれも同列というわけではなく、

J下部Jr.ユース

強豪Jr.ユース

強豪中学

という順に目指すことになることが通常です。これは、中学生年代の大会の成績を見れば一目瞭然でして、正直レベル的にはかなりの差を感じますので、もちろん、住んでいる場所等の事情もあるかとは思いますが、よりプロに近づくという点では、極端な書き方にはなりますが、

ココがポイント

中学生年代ではJ下部Jr.ユースに入ることがベストであり、そのために小学生年代ではJ下部Jr.ユースに少しでも入りやすいチームを選ぶべき

と言えます。

実際問題、小学生年代のサッカー少年の大多数はJ下部Jr.ユースを狙っていると言っても過言ではありませんが、それならばこそ、J下部Jr.ユースを狙いやすいチームを選んでいるか?という点を考えてみることが重要です。

J下部Jr.ユースでは、

- 周りの選手のレベルが高くポジション争いが激しい

- 高いレベルの相手と試合経験を積める

- 求められる基準が高い(オン・ザ・ピッチ、オフ・ザ・ピッチとも)

- サッカー環境が良い(練習環境 等)

という点が他の環境よりも概ね優れていることが多いと思いますので、ここで戦い、生き残るという過程を経てプロへ近づくということだと思います。

この記事ではJ下部Jr.ユース一択というトーンの記載にはしているものの、厳密には、中学年代で一番上のカテゴリーでプレーできるということがレベルアップのためにも良い環境と言えると思います。例えば、関東を例にすると、関東リーグU-13/U-15(1部がベストで、2部でも県リーグより上なのでそれも可)でプレーできるチーム、つまり、関東リーグ所属のチームを選ぶという意味です。ですので、関東リーグではなく県リーグのJ下部Jr.ユースもあるわけですので、必ずしもJ下部Jr.ユースであれば良いとは言い切れません。一方、強豪クラブ・競合中学で関東リーグでプレーできるのであれば県リーグ所属のJ下部Jr.ユースよりも良い環境だとも言えます。

さて、J下部のジュニアユースに入るためには、細分化すれば何パターンかあるものの基本的には、

- 自分からJ下部のセレクションを受けて合格する(ジュニアのアカデミーチーム・クラス、ジュニアユース)

- J下部からスカウトされる(ジュニアのアカデミークラス、ジュニアユース)

という二つパターンのうちのどちらかとなります。J下部のジュニアユースに向けたスカウトはさらに、

- J下部のアカデミークラスに選手を集めて(いわゆる「囲い込み」)、毎回の練習を通じてジュニアユースに昇格させるかどうかを判断する

- スカウトした選手を集めてセレクションを実施しジュニアユースに入れるかどうかを判断する

となります。

なお、J下部組織については下記でまとめており、アカデミークラスやジュニアユースについても少し触れていますので参考にして頂ければと思います。

-

-

Jリーグ下部組織の構成はどのようになっているか?

息子のJ下部組織(J下部)のセレクションを受けた経験を元にして共通点やクラブごとの違いをまとめます。J下部を目指す場合の参考になれば幸いです。 J下部組織のジュニア年代のチーム、スクール ...

続きを見る

ですので、小学生年代においては、J下部のアカデミークラスやジュニアユースのスカウトセレクションに呼ばれるということが、J下部のジュニアユースに行くための近道といえます。(一部、セレクションに呼ばれるのではなく直接ジュニアユースに内定というパターンもあると思いますがここではそのパターンも含まれているものとします。)一方、スカウトだけでは可能性のある子どもを全員漏れなくピックアップ出来るかというとさすがにそれは無理ですので、大体どのJ下部のクラブも年間1回〜3回程度ですが子どもが自分から受けるセレクションというものが開催されていますが、それはあくまでもJ下部側が「漏れを出来るだけ防ぐため」という意味合いで開催されるものというのが実情です。セレクションを受けるという機会は希望する全員に提供されているのですが、スカウト網に掛からなかった有望な子がいないかどうかをチェックするという目線ですので、そもそもが合格するのがかなり厳しいという縛りがある中、さらに、数多くの子どもが受けるのですが一発勝負で必ず良いパフォーマンスや結果を出して行かないと目に留まりませんので、スカウトと比べるとかなり難しいと言えます。つまり、

ココがポイント

小学生年代ではJ下部アカデミーからスカウトされやすいチームが良い

と言うことになります。

では、スカウトされやすいチームとはどのようなものでしょうか?それは、

- 毎年のように結果を出している強豪チーム

- J下部のジュニアユースに入った選手が多いチーム

- J下部ジュニアと試合をする機会が多いチーム

というチームです。もちろん、前提として個々人が努力して相応の実力を身につけレベルアップし続けるということが必要ですが、間違いなく見てもらえる機会が他のチームよりも多くあります。公式戦でスカウトが観に来たり、場合によっては公式戦でなくても観に来ることもありますし、チームとしてスカウトセレクションに呼ばれるという場合もありますので、結果としてスカウトされやすくなります。

では、いつからJ下部アカデミーによるスカウトが始まるかという点についてですが、ケースバイケースの部分もあり一律この時期というのはないと思いますが、目安としておくと良いのは、

- U-10(小学4年生)以降の公式戦ではJ下部アカデミーのスカウトが観にくる(場合によっては練習試合やカップ戦にもくる)

- 以降、U-12(小学6年生)の夏頃までにスカウトされる

と考えておけば良いと思います。目当てのチームや目当てのカード、もしくは、目当ての選手がいる場合もありますが、大体U-10からスカウトが活発化するイメージです。実際のスカウトのパターンもいくつかあるでしょうけども、私が聞いた最も多いパターンとしては、U-10については自分のチームのコーチに照会が入り、アカデミークラスの練習会への参加を打診されるというものです。練習会というのはいわゆるセレクションの場になり、練習会でのパフォーマンスを見て正式にアカデミークラスに入れるかどうかを判断するというものになりますが、可能性を感じた選手には積極的に声をかけていきどんどん囲い込みを進めるというイメージになります。ですので、U-10の公式戦に出場する、できればレギュラーとして出場時間が長い方がより見られる機会が多くなるため良いのですが、そうすることでJ下部アカデミーのスカウトの目に留まる可能性が出てきます。また、実際に息子のチームで聞いた話なのですが、U-12になると、とあるJ下部のジュニアユースからは、チーム内で進路が決まっていない子に対して希望すればスカウトセレクションに呼ばれるということもあったそうです。

どのように小学生年代のチームを探すか?

では、どのようにJ下部ジュニアユースへ入りやすいチームを探すのか?ということになりますが、

- 県や市のサッカー協会のWebサイトにて過去の公式戦の結果を確認する

- JリーグクラブのWebサイトにてJ下部ジュニアユースの選手の出身チームを確認する

という2つから、自分なりにチームを複数リストアップしてみると良いと思います。

さらにプラスアルファとして、Web上に参考となるようなサイトが色々とあると思いますので参考にしてみても良いと思います。ただし、情報がいつ時点のものかや、どのような情報を元にしているかという点が明確かどうかは重要ですので、そこはチェックすべきです。

チームをリストアップした後は、各チームのWebサイトやSNS等で、

- 活動場所

- 活動曜日・時間

- 入団方法(セレクションの有無)

- 費用

- 人数

- コーチの人数

等をさらに調べていくわけですが、

最初に時間や距離的に実際問題として通うことができるのかどうかという点でまずは検討するのが良いと思います。

J下部のクラブは自宅から何分以内で通えることというような条件がある場合が多く、遠方の場合にはわざわざ引っ越すというような話も逸話として聞いたことはありますが、送迎するにしても子どもが一人で通うにしても、多少無理をしても通えるなら「可能」と判断するのかどうか等の基準は各々で決めれば良いと思います。(ちなみに、うちの場合には、自宅から1時間以内で通えるという条件にしていました。)なお、プロを目指す場合においては、活動の曜日や時間や費用については、そこまでは気にしないと思います。なぜならば、入団したいチームに入団できるということなら、おそらくはなんとか調整する範囲の類のものだと思いますので、基本的には大丈夫(にする)ということになると思います。

次に、時間や距離的に通えるチームであったとしても、そのチームに入るためにセレクションに合格する必要がある場合も多いです。基本的には指導者あたりの選手数は多すぎると指導の質に問題が出てくることが多々ありますし、子どもの点からもあまりにも力の差があるとお互い練習の強度して適切ではないということもあるので、強豪チームではそもそも入る前にセレクションを行い合格した人だけが入れるというチームが多いわけです。

なお、J下部のジュニアチームは絶対にセレクションがあります。息子がJ下部のジュニアチームのセレクションを受けた経験をもとに書いた記事が下記となりますので、もし興味がある場合には見てみて頂ければと思います。

-

-

J下部ジュニアアカデミーのセレクションを受けてみての感想

息子が所属チームを決めた当時ですが、おそらくは多くの子供たちと同じようにJ下部のジュニアチームを第1希望としており、所属チームを探す過程で実際にいくつかのJ下部のセレクションを受けましたし、チームに所 ...

続きを見る

セレクションがあるチームは入るのが大変ではあるものの、入れるのであれば基本的に少数精鋭という形で構成されていますのでコーチにしっかり見てもらえるということや、レギュラーになれるかどうかは別にしても、人数が少ない分試合に出るチャンスが多いということにはなります。一つ注意が必要なのは小学校の高学年には既にチーム構成が固まっており、足りないポジションやよほどレベルが高いということでない限りは入れないということも出てきますので、低学年のうちに入るということが良い場合もあります。

一方、もちろん強豪チームの中にもセレクションがないチームもあり、そこには希望すれば入れます。ただ、多くの場合で人数がすごく多いです。私のイメージではセレクションを行うチームは1学年10名から多くても20名というところがほとんどだと感じていますが、セレクションを行わない強豪チームは、2倍の20名から40名程度の人数だと感じます。強豪なので人が集まるのですが、人数が多いとコーチの指導がきめ細かく行き届くのかという点が微妙なところですし、人数が多いのでレギュラー争いが大変になり全員を試合に出す場合にしても一人当たりの出場時間が短くなりやすい傾向にあります。もちろん、複数チームを構成(Aチーム、Bチーム等)するなどで出来るだけ出場時間や試合経験を増やす工夫はされますが、それでも一部のレギュラークラスの子どもを除いては、人数が少ないチームに比べるとどうしても出場時間が少なくなりやすいです。J下部のスカウトは基本的には試合でのプレー見てスカウトをすることが多いため、試合に出ない、もしくは、時間が短いことにはその分チャンスが減ってしまいます。

ポイント

J下部のスカウトから見てもらいやすくなるという意味では、そのチームでレギュラーを勝ち取るということは大変重要です。それはセレクションがあってもなくても人数が多くても少なくてもチームに入った後に目指すべきポジションとなります。

あとは、実際にセレクションや練習に参加してみて環境や雰囲気等を実際に目で見て肌で感じたものを含めて決めていくことになるとは思いますが、これらのチームでは子どもたちの意識がかなり高いため、お互いが切磋琢磨しながらレベルアップしやすいとても良い環境下に身を置くことができます。平日に練習がありながらも合わせてスクールに通っている子どもも多いですし、親に強制されているのではなく自らの意思でプロのサッカー選手を目指して日々努力している子どもが多いです。そのプロを目指す小学生は皆J下部のジュニアユースを目指していると言っても過言ではありませんので、ぜひそれを達成するためにより良いチームを見つけて頂くことが出来れば嬉しく思います。